做「论证分析」许久,同事说写篇文吧。想了想应承下来,就有这篇小文,先聊聊「论证分析」是什么,也从自己的角度讲讲,如何做一门课。

寒窗苦读,我们会发现学校一直在教无穷无尽的知识,少有老师培养思考方法;工作之后,老板会希望你有批判思考能力、创意思考能力、系统思考能力等等。软性思考能力如何培养?这也是开智元技能四课的初心。

互联网信息浩瀚如沙,如何既快又准获得有效信息?这是「信息分析」探讨的;而在信息的沙海里,你可有能力辨别真伪,亦或推出自己的观点同他人交流?「论证分析」尝试为你准备一套「思考装备」。

01

何为论证分析

「论证分析」,所谓「论证」就是「讲道理」。而「分析」就是看别人论证是否有漏洞,自己应如何组织论证。

生活里我们在论证中容易犯的错误数不胜数:你可能有这样的同事,一说话充满非常多的案例、事实,可讲完发现他没有观点;你可能有这样的疑惑,为什么同样的资料摆在人们面前,不同人提取的内容完全不一样;你可能有这样的朋友,心里有非常多想法,到嘴边怎么也说不清……

大大小小的困境,宛若海市蜃楼。穿越信息沙海,厘清逻辑思考,你需要携带「论证分析」。课上整合认知科学和逻辑学,以及其他相关学科的上百知识点,充当你的指南针与拐棍。

接下来让我们沿着章节来认识一下它们,看看它和传统的逻辑训练、批判性思维训练有什么区别。

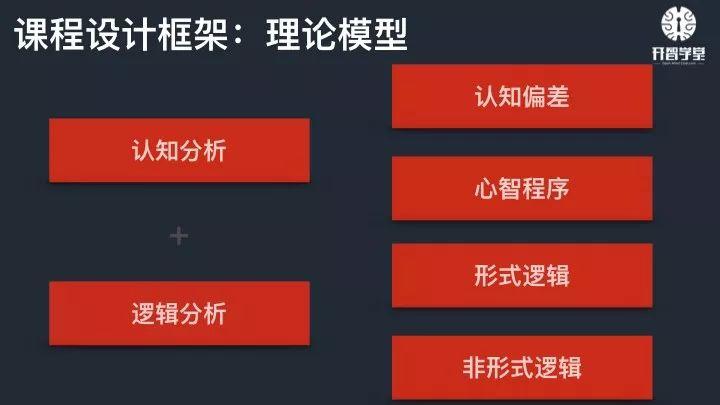

图片来源 开智学堂课程组制

装备一:认知偏差

生活中处理论证,不像参加考试,精神聚焦,环境简单。你常常会受到非常多的影响或者是干扰。假使没有意识到这些影响,你会克制不住犯错。

就好像在沙漠里,不知道指南针坏了,偏离南方 15°,你再怎么规划正确,也到不了想去的终点。常见的一类干扰,就是认知偏差。人们在思考中,常常意识不到的这样的一些错误。

比方说,你现在有一笔 1000 万的资金,想在一个方向上去创业,这个方向现在还没有人去做,而且是 10 年后的主流趋势等等。你可能会说非常多支持自己创业的证据。

人们常常倾向于收集证据来支持自己的结论,而非收集证据去反对自己的结论。这就是所谓的证实偏差(Confirmation Bias)。证实偏差是日常生活中论证时常会犯的错误。我们常常固执地坚持自己多么正确,去忽视所有不利于自身结论的证据。

有些认知偏差知道了容易规避,有些知道了也很难规避。如何分类,知晓,并习得?在课程里,我们挑选了一些常见认知偏差,提醒大家注意与规避。

装备二:心智程序

即使指南针没有问题,倘若我们欠缺一些穿越沙漠的基本常识,我们还是容易穿行失败。论证中,我们即使规避了认知偏差的干扰,有些问题还是很难判断:

你花 50 元买了张电影票,看了半小时,觉得极其无聊,该不该离开呢?你在两个候选人选择,A 经验更丰富,B 面试表现更出彩,你该选谁呢?纽约时报报道,美国 40 岁白人压力过高,死亡率上升,这个报道可信么?

不同人在论证这些零零碎碎的问题,方法可能拙劣,可能聪明。区别就在于,一个论证高手,往往具备相应统计、概率、经济、实验等相关领域的常识。成为论证高手,不意味着你需要成为经济博士、法律博士。你只需要掌握不同领域的常识,自然而然的应用在生活里形形色色的论证情境里。

心智程序部分挑选了各个学科里有代表性的和常用的这样的一些模型和知识点。学了这章,你会掌握这些常识,丰富自己的思考装备,突围信息沙海。

装备三:形式逻辑

在沙漠中,如果你没有认清路标或是搞错标志性引导,可能会走往错误的方向。论证也是如此,如果你没理解他人的论证,就去下判断,极容易走偏。厘清先于判断。形式逻辑,主要沿着字、词、句,论证里的微观结构,带你梳理一下,在论证的时候可能会遇到的一些坑。

举个小例子,比如说合理和公平。设想一下,你要和老板谈薪水,你说老板我和谁谁的薪资不一样,这不公平;你放假回家,爸爸要求你早睡早起,他却成天半夜才睡,你说这不公平;你和夫人吵架,争辩碗筷都是你在洗,这不公平。

如果在这些场景中,你都用了「这不公平」,大概率是会吵起来。在这些场景中,公平是什么意思呢?如果我们换成合理呢?你可能会发现更为顺畅,给了双方一个可以继续交流的契机。

这是论证其中一个微妙之处,有时换了不同的词,可能效果完全不一样。有时句子的表述形式,可能掩盖了原本论证中的逻辑漏洞。那如何确定字词概念的范围,有哪些句式上的逻辑漏洞我们可以注意?这是形式逻辑会给到大家的一些装备。

装备四:非形式逻辑

懂得识路标还不够,想要理解沙漠路线,还要胸有全局。谈到论证的微观结构,接下来要说的就是论证的宏观结构。在非形式逻辑这里,你将学习如何拆解他人文章逻辑,把握论证结构。难就难在辩证理解上。

当谈到逻辑,很多人都会觉得这是理性的、冷冰冰,是非黑即白的。而在现实生活里,远非如此。

你常常面对的不是一脚定胜负的球赛,更多是非常模糊的情景判断。要不要让孩子上补习班,要不要跳槽换工作,今天的新项目立项还是推迟,你要分手还是要结婚……你的头脑里,两个小人开始打架,到底是 A 还是 B?

你会发现它们和严谨的形式论证不一样,可以说没有标准答案,更多是什么情况下那种选择更为合适?

非形式逻辑领域对人们日常生活中面对的这种论证,有非常多研究。一个人如何先有一个假设,然后去搜集证据,不断修正自己的假设。你会在这个部分看到很多。在论证课里,我们不会教你如何去击败对手,更多的是培养你的证据意识,去探讨在生活中,你应如何与他人达成共识。

遨游信息沙海,认知偏差、心智程序,是论证里的指南针和拐棍,带你躲避行进路上的干扰和陷阱;形式逻辑、非形式逻辑,又引领你识别前行路线,从微观与宏观结构两层解剖论证。

02

这门课为何这么设计

这

个课为什么这么设计?故事要回到起初讲起。刚想做论证分析时,我们开始想到的是参考国内外的一些逻辑训练、批判性思维训练的书籍或是课程。

自上世纪 90 年代,批判性思维(Critical Thinking)在国际教育里盛行。各个学校也开设了相应的教学课程,来训练学生的思维能力。国内开始的相对较晚,现在成型的课不是非常多。能力的考察也散见在 MBA 考试、公务员考试等等。

我们基本翻阅了国内外和批判性思维(Critical Thinking)相关的所有教材和资料,发现成年人的训练势必要结合各个学科,比如说经济学、逻辑学、法律等等。而现有的训练体系有些会忽视具体领域的训练,空泛谈思维方法;有些会假定人是纯理性的,忽略情境影响。

一再查找资料,探索思考时,不免陷在资料海洋,迷失方向。基本上在你崩溃的时候,也接近光明。这期间一直在和阳志平老师请教,在第一版,我们尝试沿着论证的核心要素加以拆解:观点、证据、推理。在实际讲解时,确实更容易让大家体会论证的结构。然很多知识点很难严格拆分,有些又很难涵盖,所以我们后续放弃了这版。

在迭代过程中,阳志平老师一再强调回到源头。尽管论证涉及的学科不少,你回到每个学科的源头,是可以把握其基本脉络的。承载基本脉络演变的是人。如果你能找到这个学科中核心的节点人物,顺着这些承上启下的人物,你自然而然可以串联起相应重要的知识点。

找到这些知识点,和论证的交集,就是我们要放在课程里的内容。这时候内容还稍显干涩,结合工作生活的实际场景,穿插案例和故事,让论证更具有生活中的实用价值。这个课才算成型。

比如说,在认知分析这里关键的节点人物就是斯坦诺维奇(Keith E.Stanovich)。他可以说是研究理商的集大成者,将认知偏差和心智程序这些很好整合在一起。承前,可以整合埃文斯(Jonathan St.B.Evans)、卡尼曼(Kahneman)等专家对于认知偏差的研究。再结合各学科基本常识,也可以串联心智程序的内容。

在逻辑分析这里,关键的人物就是图尔敏(Stephen Toulmin)。逻辑学自从亚里士多德以来,很长一段时间,并没很大体系上的变革。后来随着形式逻辑和生活见见剥离,到图尔敏这里分化为,形式逻辑和非形式逻辑两块。以图尔敏为核心,可以将形式逻辑和非形式逻辑很好整合起来,构成逻辑分析的内容。

以上就形成了现在的课程结构,认知分析(认知偏差与心智程序)加上逻辑分析(形式逻辑与非形式逻辑),更为方便学员记忆。在之后的迭代里,还需要搭配更多的案例和故事,让论证的生活价值更为凸显,这是目前还可以进一步改进的。

03

如何去设计一门课

现在,再来讲讲自己在做课中学到了什么。谈到如何做课,以我浅薄经验来看,其核心的可以概括为三句话:

- 在这门课里,你打算讲些什么?

- 你为什么要讲这些内容,背后的依据是什么?

- 除了你现在要讲的这些,还有什么是可以继续创造与发挥的?

你会发现我在上个组块,复盘论证分析的研发过程,也基本是在回答这三个问题。

搞清楚一门课打算教学生什么,是第一步是重要的。然后才是怎么教,用哪些方法。

第二步,就是为你打算教的内容提供依据,背后的理论源头是什么,这里切记在扎实的理论基础上努力,不要耍小聪明,自造框架与词汇。到后来还需要再返工,孔子有说「述而不作」,就是说传承那些经典,不要总妄图加一些概念、框架。

当你把握了整个大的脉络后,需要跳出来想想,还有什么地方是可以优化和创新的?比如哪些知识点需要增补,哪些教学方式可以结合学生特点加以改进等等。

这三个步骤在研发的过程中,实际是反复在进行的。还有呢,其实是想说一个心态。有时候你处于一个比较放松的状态,事情可能反倒比较顺利。假使你很紧张,反倒是会遇上很多死胡同。柳暗花明,阴差阳错,到头来会发现,光明是如此简单。

以及,如果尽可能有一头茂密的头发。头发足够多,那你做课结束的时候会比较保险一些。感谢阳志平老师(公众号:心智工具箱),谢小庆老师(公众号:审辩式思维),刀刀同学和好友徐建春。■