作者:方馨

来源:开智学堂公众号

认识开智,认识阳老师,我无疑是幸运的。

「幸运」这个词,不是恭维,更多是现实世界的真实反馈。

至今,依旧记得,幸运的开端,是在 2022 年底参加了人生发展咨询教练班的首期内测,我刚好是第 100 位报名者,开智送了我一本阳老师的《人生模式》、两三包纸质版卡片、两三盒人性卡牌。

那时候,我正在经历职场倦怠,不知道该不该离职,也不知道未来该往什么方向走,整个人几乎 7x24 小时被压力、内耗裹挟。

生活中的这点小幸运,在那个情境下,给了我足够的安慰和补偿。

也正因为一直都记得这份小幸运,所以在 2023 年、2024 年更换城市、职业转型的动荡时期,我选择来开智学习。

希望能用学习的平静去对抗工作生活中的各种动荡与不安。也希望,那份幸运依在。

事实证明,幸运犹在。

2023 年底,学习了首期《阅读大法训练营》,掌握了如何用系统阅读法自学一门新学科,比如经济学,获得优秀学员。自此,开启了我在开智的升级打怪之路。

一年时间,从学员成长为优秀学员,从优秀学员成长为助教,从助教成长为课程讲师和阅读教练,并在 2024 年底获得若兰奖学金·社群贡献奖。

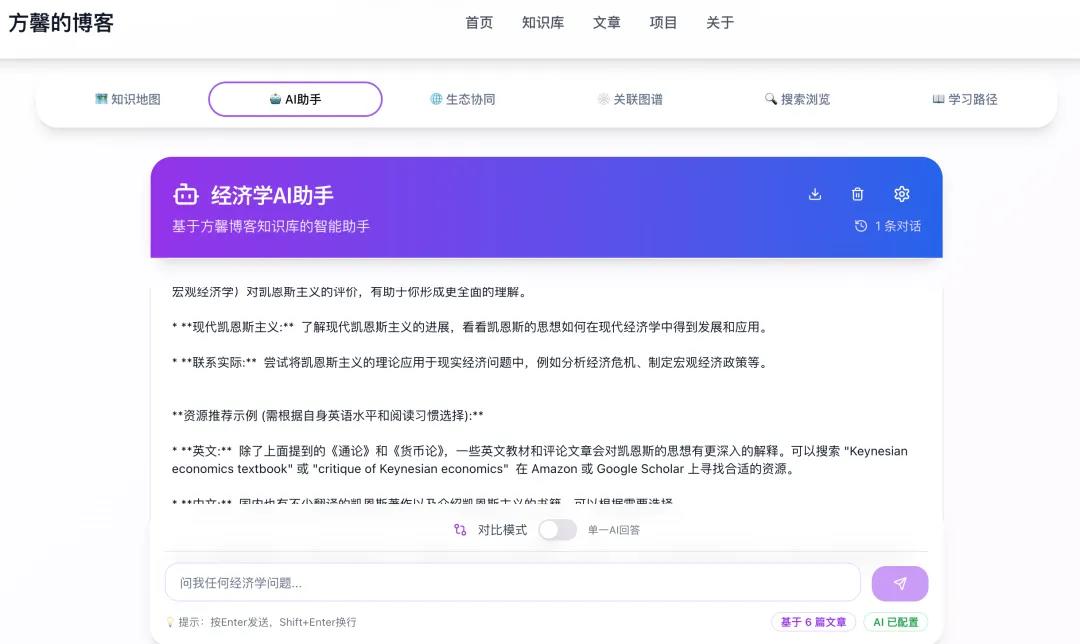

2025 年上半年,基于过去一年对经济学的积累,利用《AI编程课》的知识,为自己搭建了EconAI(经济学领域的 AI 专家)、EconWeb(经济学导航站)和个人博客等网站,构建出了一个可以伴随自己成长不断拆解、不断重构的生态雏形。

这些作品,让我切切实实看见了幸运和未来的可能性,感受到了生命沉浸在创作中的美好。

如果你对我的作品好奇、感兴趣,我可以从以下三个维度简单说给你听:

- 如何从 0 到 1 构建经济学知识体系?

- 如何用一年时间从学员成长为讲师?

- 如何用 AI 编程构建生态雏形?

我们一点一点来说。

01

如何从0到1构建经济学知识体系?

2024 年 1 月初,我写完了《如何从零开始自学一门学科》的 1.0 版本。这是,我在首期《阅读大法训练营》上写的结业大作业,也是我经济学知识体系和生态雏形的开端。

这篇文章主要写了我如何在 0 基础阶段用文本细读、抽样阅读、结构阅读、主题阅读去学习经济学、掌握经济学相关知识的。

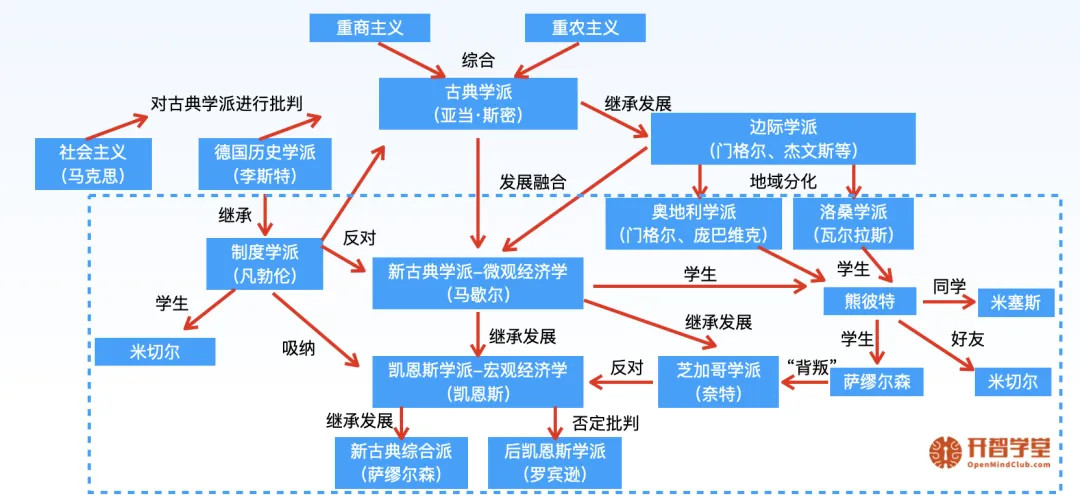

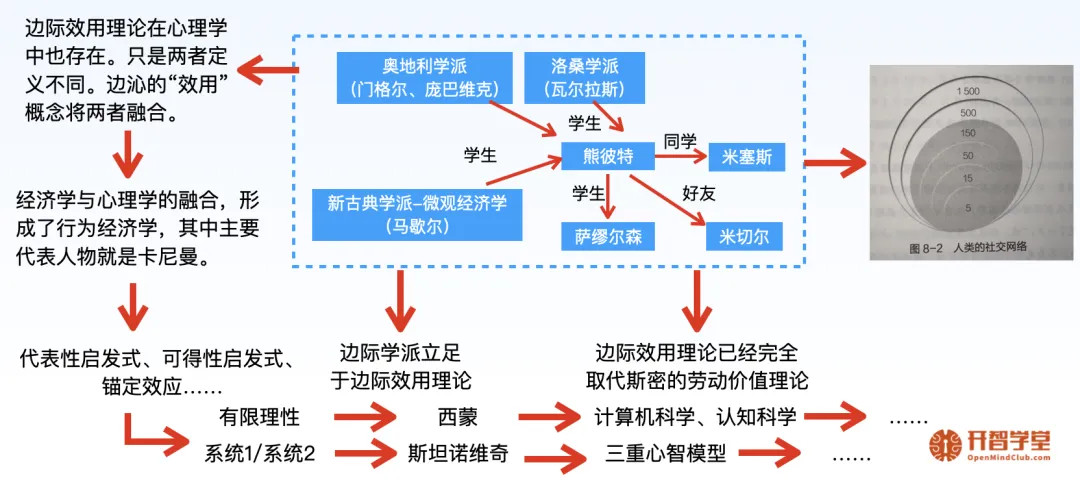

比如,通过主题阅读、对比目录的方式去构建自己的经济学核心知识体系。比如,通过抽样阅读去形成对经济学领域关键人物、关键理论、关键著作的全局认识。

这个全局认识对于初学者来说,非常重要。这就相当于你去了陌生的地方,有了一张万能地图一样。以后想去哪里,就可以参考地图上的路线,不容易走偏,不容易慌乱,也不容易人云亦云。

如果大家对这篇内容感兴趣,请看:如何用系统阅读法自学一个新的学科?

2024 年 12 月 20 日,我写完了《如何从零开始自学一门学科》的 2.0 版本。2.0 版本与 1.0 版本的区别在于,1.0 版本更关注于过去,2.0 版本更关注于现在和未来。

换句话说,对于 2.0 阶段,最重要的事情就是找论文、读论文,而不是读教科书、学术专著和大众科普。因为翻译过来的这些书,中间有 10-20 年的时间差,而论文,代表现在,也能预判未来。

经济学领域现在和未来可能的关键著作、关键人物和关键学派,只会存在与论文相关的各个数据之中。比如,论文被引数量。比如,学者发文数量。 而非教科书,或者大众科普读物中。

所以,到了 2.0 阶段,最重要的事情就是选论文、读论文。

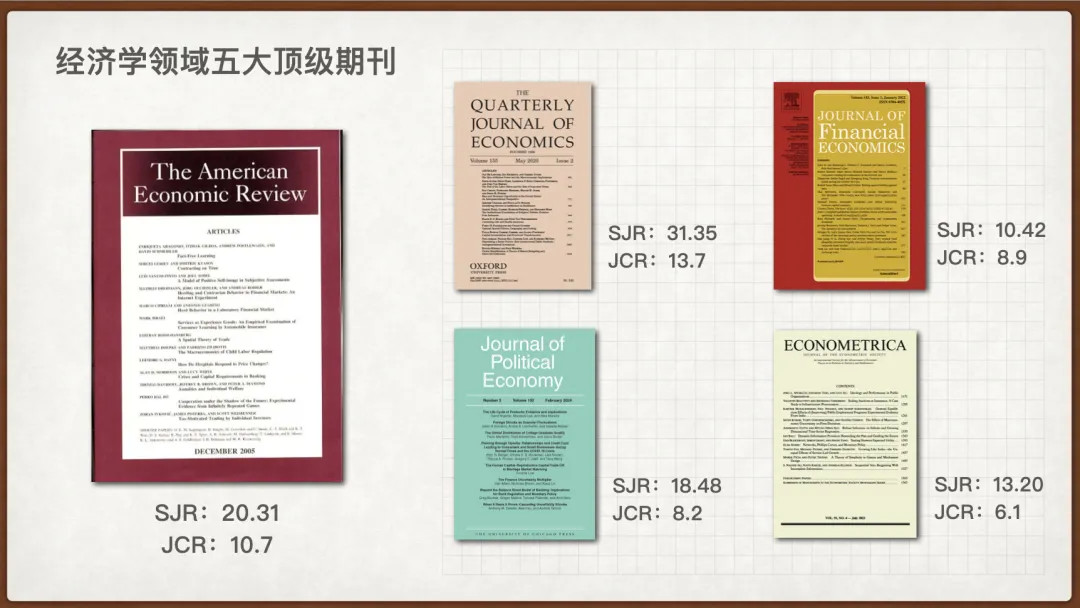

这里需要借助 WOS 这个学术数据库才能下载到完整的经济学五本顶刊的高引论文,然后利用计量工具去分析数据。(具体的实操步骤,大家可以通过开智的《信息分析》课程进行学习。)

论文下载完之后,就要把这些高引论文根据主题进行分类。比如,通识一类,金融一类,计量一类,政治经济学一类……

我下载了《The American Economic Review》的高引论文 TOP 25。这 25 篇高引论文涉及的话题很多,有关于资本的,有关于经济增长的,有关于有限理性的,有关于博弈论的……

如果分类到位的话,其实还可以给自己编一系列适合自己的经济学教材。

分析到最后,你还会发现,顶级期刊中的大部分论文都是由那么几位熟悉的学者写的。他们就是当下经济学的关键学者,或者是领军人物。

分析到最后,你还会发现,顶级期刊中有些论文的作者,发表论文数量有限,但是已经手握各种学科奖项,比如约翰-贝茨-克拉克奖章,那么经济学未来的关键学者或领军人物,大概率会在他们中间产生。

比如,我就曾经在「100 位经济学领域关键人物」中预判达龙·阿西莫格鲁会成为经济学领域的关键人物。只是没想到这一天来这么快,我刚写完这篇内容三个月左右。他就因为「对制度如何形成及其对繁荣的影响的研究」与西蒙·约翰逊、詹姆斯·A·罗宾逊一起获得了 2024 年诺贝尔经济学奖。

在时间、精力有限的情况下,读他们的论文是最具性价比的事情。因为你既能看到过去,还能看到意想不到的未来。

只有看到别人看不到的东西,才能发现其中学术的、商业的、职业的套利空间。

所以最终,才有了「经济学百年顶刊中存在哪些套利机会?」』247 本经济学领域关键著作」「100 位经济学领域关键人物」「15 个经济学领域关键学派」,有了经济学知识体系的 2.0。

那么问题来了,这么多关键著作,这么多关键人物,自己到底该先看什么?

主要取决于你的目的是什么。

如果实在不知道,那就从最薄的,最熟悉的,最新的开始。用三个月又三个月的时间去对他们形成基本认知,最终涌现自己的知识体系。

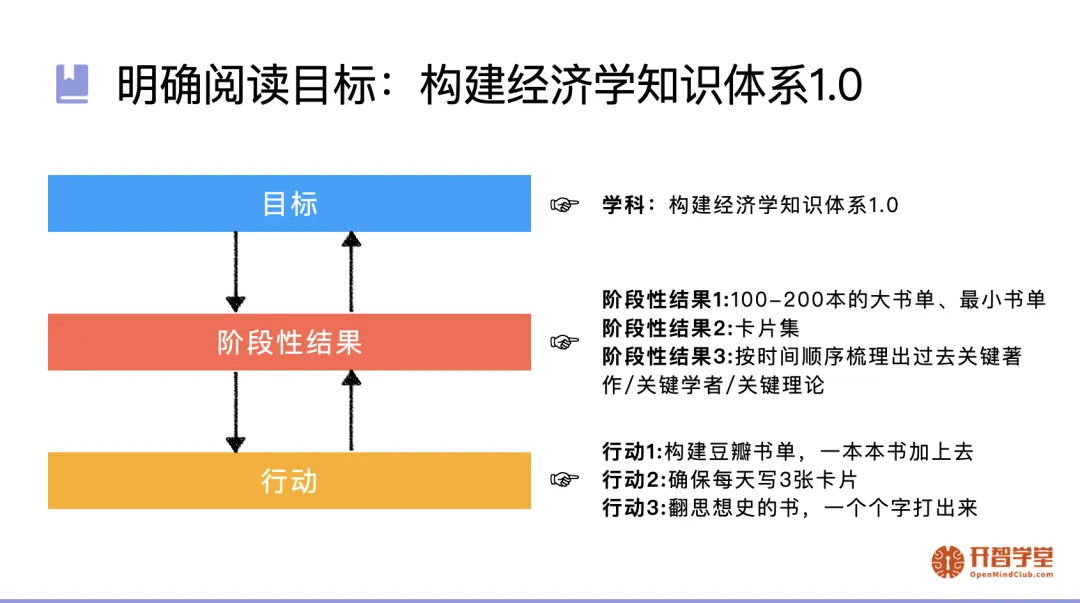

图:知识体系1

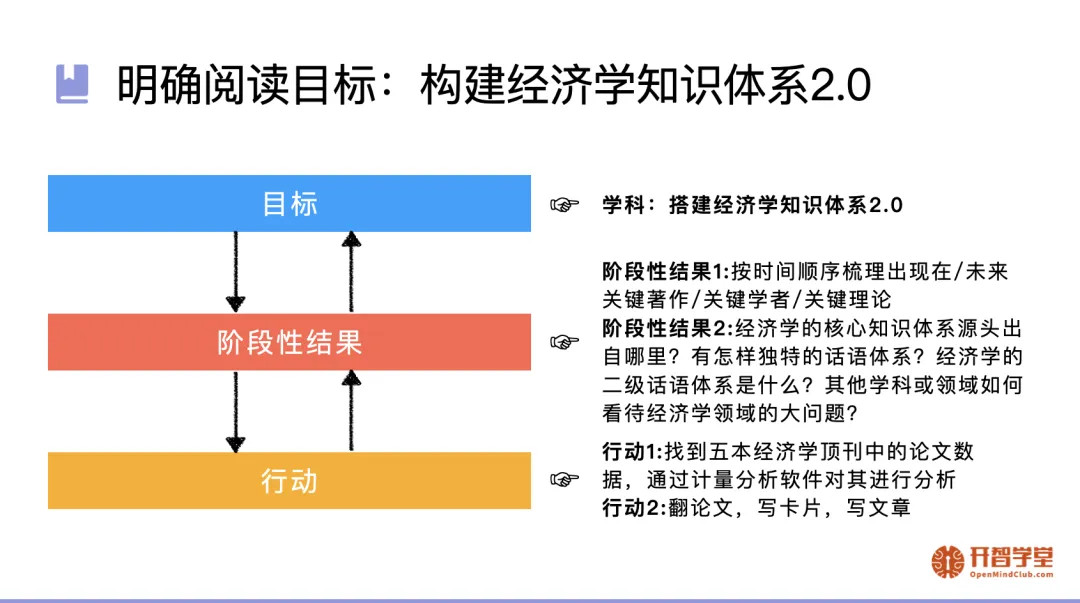

图:知识体系2

02

如何用一年时间从学员成长为讲师?

一年时间从学员到讲师,回看自己走过的来时路,核心就是两个原则一个行动模型。

原则一:看事情,要从上往下看;做事情,要从下往上做。

什么意思?

以我自己自学经济学为例,「看事情,从上往下看」,就是先自上而下围绕经济学原理和思想史的书目录,搭建自己对经济学领域关键著作、关键人物、关键学派的全局认识。

像《如何用系统阅读法自学一门新学科》这个文章,也是主要在说我是怎么用系统阅读法构建学科全局意识去自学经济学。比如,通过主题阅读、对比目录的方式去构建自己的经济学核心知识体系。比如,通过抽样阅读去形成对经济学领域关键人物、关键学派、关键著作的全局认识。

「做事情,从下往上做」是指什么呢?

就是自下而上读一些基本书,比如《国富论》,比如《资本论》,然后去写读书笔记之类的作品,让自己对于学科的具体细节有更深入的认识和感知,让自己对于身处的物理世界有更清晰的理解。这个对于细节的感知,就像是你拿了一个放大镜一样,看世界也会变得更清晰。

原则二:读书学习要有目的性。

研究也发现,那些把阅读视为有建构意义的人,他往往比那些把阅读视为记忆或被动接受知识的人有更好的理解。

也就是说,如果一个人有目的的去阅读学习,会比那些被动输入知识或记忆知识的人,对知识有更好的掌握。这点我自己也是深有感触。

我之前参加首期《阅读大法课程》的一个主要目的就是让自己具备学习任何陌生领域的能力。所以,在课程之外我做的所有动作、所有行动都跟这个目的有关,而不仅仅是听课、写作业。

比如,在学课程的时候,除了听课、写作业、翻《聪明的阅读者》,我还在豆瓣上搭建了经济学的大书单、小书单,让自己去形成全局认识,也买了一些经济学的同类型的基础教科书,方便自己对比目录构建知识体系。

因为工作背景的原因,还有自身偏好的原因,所以我会更倾向从经济学领域入手,这样会有更强的内在动机去推动自己掌握课程的内容,让自己具备学习任何一门新学科的能力。

把自己的经历提炼一下,就会形成一个行动模型。这个模型由目的、阶段性结果、行动三者构成。

表面上看,这个模型有点像 OKR。

从本质上说,两种还是有差异的。OKR 的目标基于外在动机,这个事情不一定是你自己想干的。而这个行动模型,是基于自己的内在动机,自己对这个目的有热情、有热忱,会心甘情愿做一些苦力活。

这个模型,最上面一层是目的,就是自己想做达成的结果,后续所做的所有事情都围绕这个目的去做。比如,我想要具备学习任何陌生领域的能力,那么我后续要做的所有事情都要与之相关。比如,我想搭建经济学知识体系,那么我后续要做的所有事情都要与之相关。

中间的一层是阶段性结果,就是自己所做的相关的事情都要留下一些你能看得见的东西。比如,自己构建的书单。比如,自己写的卡片。比如,自己构建的知识体系。

最下面一层是行动,就是你要完成阶段性结果所做的动作。比如,你要构建书单,你肯定要先打开豆瓣,再设立新的豆列,然后检索相关的书,最后把相关的书保存到相关的豆列当中。就是诸如此类的一系列动作。

当你做了一系列动作之后,你就会发现自己离第一个阶段性结果更近了一步。而当你完成了第一个阶段性结果之后,你会发现自己离最终的目的更近了一步。

最终,你还会发现,自己进入了一种正向循环。

再举个例子。比如,我要构建经济学知识体系 2.0。

2.0 与 1.0 相比,1.0 代表过去,2.0 更注重现在和未来。

最上面一层是目的,就是自己想要达成的结果,后续所做的所有事情都围绕这个目的,这个结果去做。比如,构建经济学知识体系 2.0。

中间的一层是阶段性结果,就是自己围绕目的所做的事情都要留下一些你能看得见的东西。比如,按时间先后顺序梳理出现在、未来的关键著作、关键学者、关键理论的清单体文章。比如,用文章回答清楚经济学的核心知识体系源头出自哪里?有怎样独特的话语体系?经济学的二级话语体系是什么?其他学科或领域如何看待经济学领域的大问题?

最下面一层是行动,就是自己要完成阶段性结果所做的动作。

比如,我要按时间先后顺序梳理出现在、未来的关键著作、关键学者、关键理论,就要找到五本经济学顶刊中的论文数据,通过计量分析软件分析出现在的关键著作、关键学者、关键理论,以及未来可能的关键著作、关键学者、关键理论,然后把他们整理到一起,形成一个完整体系的清单体文章。

在梳理关键著作、关键学者、关键理论的过程中,会看到各种经典书和经典论文,写各种卡片。通过它们,自然而然会形成对经济学更深的认知,会自然而然完成第二个阶段性结果,最后形成自己的经济学知识体系 2.0。

总之,就是一切都以实现自己的目的为核心。不要浪费时间去做一些跟自己目的无关、也没有丝毫帮助的事情。那纯属就是浪费时间。甚至,有段时间,我手机里没有抖音、小红书、微博,甚至连微信里的短视频和看一看入口都是关着的。就是为了让自己保持足够的专注。

所以到头来,两个原则一个行动模型就为了一件事:让自己保持对目的的足够专注。

03

如何用AI编程构

建生态雏形?

2025 年 6 月 13 日,EconAI(经济学领域的 AI 专家)正式上线。2025 年 6 月 14 日,EconWeb(经济学导航站)正式上线。2025 年 6 月 23 日,个人博客正式上线……

三个网站从想法到最终上线,都分别只用了一天。准确说,用 AI 生成第一版网页,用了不到 5 分钟,剩下的十几个小时都在调整各种 bug、完善各项功能。

之所以能这么顺利,一方面是 AI 的编程能力越来越强大,另一方是自己从《AI编程课》的二期一直学到了四期,中间经历了各种挫败后,不断复盘总结,调整行动的结果。

比如,作为编程新手,直接上手搭建一个拥有「前端-服务器-后端」的 Web 是大大的坑,因为复杂度足够高,对于新手而言并不是一个友好的选择,挫败感会很强。作为编程新手,能避免使用服务器,就避免使用服务器,能借助 AI 的 API 就借助 AI 的 API,能简单化就简单化,让自己对新事物形成正反馈才是王道。

比如,与 AI 沟通,与计算机沟通,要用它们能够理解的方式去对话,要一步一步、慢慢说清楚自己的意图,而不是以一种混乱、模糊的沟通方式与它们对话,让它们去猜测或者推测自己的意图。不然容易出现误解的情况,导致输出的结果与自己想要的结果天差地别,最后投入修复 bug 的时间成本可能会远高于让 AI 重新生成一个。

如果你不知道自己能不能输出计算机可以理解的话语。

大家可以思考一个问题:如果你要计算机帮你煮泡面,你会怎么吩咐它,你会怎么跟它沟通?

我会这么跟它沟通:

- 第一步,撕开方便面外包装。

- 第二步,拿出各种调料包。

- 第三步,拿出方便面放入碗里。

- 第四步,打开一瓶矿泉水。

- 第五步,在锅里倒入矿泉水。

- 第六步,开水煮水直到水沸腾。

- 第七步,把碗中的方便面倒入其中。

- 第八步,撕开各种调料包倒入锅中。

- 第九步,等待 7 分钟。

- 第十步,把锅里煮好的方便面倒入碗里。

你觉得这样的沟通方式怎么样?

如果你认可,那么计算机输出的结果肯定会不尽如人意。这种沟通方式是人与人之间的沟通方式,不是人与计算机之间的沟通方式。

计算机更喜欢「if_then_」这类的话语,更喜欢「0和1」之类的数字语言。

如果要煮一碗方便面,这样说,计算机更容易理解:

- 第一步,确定锅是否存在。

- 第二步,如果确定锅存在,接着进一步确定锅是否干净;如果确定锅不存在,先找锅。

- 第三步,如果确定锅存在,也确定锅干净,就往锅里加干净的水,否则就需要先找到一个干净的锅或者先清洗锅,然后再往里面加干净的水。

- 第四步,确定方便面是否存在。

- 第五步,如果方便面存在,就撕开它的外包装;如果方便面不存在,就先找到方便面。

- 第六步,打开中火,把锅里的水烧到100摄氏度。

- 第七步,锅里的水烧到 100 摄氏度后,放入方便面,否则不加入。

- 第八步,等待 7 分钟,并确保每间隔 1 分钟用筷子搅拌方便面一次,确保方便面受热均匀。

- 第九步,确定方便面袋子中的调料是否存在。

- 第十步,如果调料存在,就撕开调料包装,将调料倒入锅中;如果调料不存在,就找盐、辣椒等调味品替代。

- 第十一步,将中火调整为小火,慢炖 1 分钟,并用筷子搅拌方便面,确保调料入味。

- 第十二步,确定方便面可以用筷子夹断,将小火关闭,开始用餐,否则接着用小火煮 1 分钟。

所以,我们在跟 AI 沟通,让它帮我生成一个网页的时候,我们要明确告诉它该使用具体的什么语言、什么风格,以及什么地方它可以自由发挥。

比如,我要让 AI 帮我生成一个个人博客,我需要告诉它:

- 技术栈:用纯粹的 Next.js+HTML+TailwindCSS 来做。

- 核心功能:我要做一个多维度个人博客网站,既写经济学专业文章,也写学习笔记、项目展示和个人随笔。网站要支持多类别文章展示。项目可跳转到网站链接,文章展示需包含发布时间和标签,文章末尾有相关文章的推荐,读者也可以在评论区互动。

- 功能区域:你要有 header、hero 区域、文章分类导航、标签筛选组件、项目展示模块、关于我、邮箱订阅、footer。分类包括:经济学思考、学习笔记、项目展示、AI 观察、随笔杂谈。网站的版权所有人是方馨,联系方式 fangin1230@gmail.com,时间是 2025。

- 网站文案:网站标题为「方馨的博客」,副标题是「用文字和代码,构建理想中的乌托邦」。请为每个页面生成专业、有温度的中文文案。About 页面请编写方馨的简介(喜欢经济学、技术探索和写作)。SEO 关键词包括:方馨、经济学博客、个人网站、AI 项目、网站开发。

- 网站风格:整体风格参考苹果官网,现代极简,字体清晰,排版留白充分,配色以简约、大方为主,适当点缀紫色。适配所有屏幕尺寸,页面滚动流畅,整体体验参考 Apple 的设计感。

最终,我就得到了一个比较让人满意的个人博客网页。

有了基础网页之后接着要做的,就是不断完善内容,增加更多功能,比如发布自己过往的文章,比如嵌入 AI,支持历史记录保存、支持导出 markdown 格式、支持多模型对比……

生成其他网页,比如 EconAI,比如 EconWeb,也是一样的道理。先输入相关提示词,告诉它该使用具体的什么语言、什么风格,以及什么地方它可以自由发挥:

- 技术栈:用纯粹的 HTML+Next.js+TailwindCSS 来做。

- 核心功能:我要做一个能与AI大模型对话的经济学知识库网站,用户可以上传经济学相关文档,也可以直接在对话框中输入经济学相关内容后,点击对话按钮,就可以看到大模型输出的相关经济学的内容。比如用户问卡尼曼的核心观点是什么?chatgpt、deepseek、gemini 等大模型都给出自己的结果,确保大模型输出的内容是专业、有水平、用户愿意持续使用这个工具。

- 功能区域:你要有完整的 header,Hero Section, how it works 区域。网站的版权所有人是 fangxin,联系方式fangin1230@gmail.com,时间是 2025,其他内容需要编写得专业、真实。

- 网站文案:所有网站上的文案内容,我要求你使用英文。关于这个 AI 网站,你需要强调我们是一个专注于经济学领域的知识库,有足够专业的 AI 工具。

- 网站风格:网站配色和风格需要现代化、高级、简约,类似于 ChatGPT 官网的风格。网站需要自适应各种屏幕尺寸。

然后不断修复 bug、完善各项功能,最终得到一个比较让人满意的网站。

有了 AI 之后,技术开始普惠,这是时代的红利,也是每个普通人的机会。

只要学会利用 AI 搭建一个网站,就会第二个、第三个……最终自然而然构建出自己的生态,甚至涌现出更多的创意、想法和机会,打开自己更多的可能性。

结语

阳老师曾说,「知命改运,并非易事。理解自己、优化情境,立即行动,终将迎来好运连绵。」

希望我们都能专注自身,优化情境,用作品与世界对话,迎接连绵好运。■